外事活动中,周恩来始终保持着昂扬的精神面貌,整洁的仪态仪表。在机场迎送外宾、举行仪式的时候,无论夏日里骄阳似火,寒冬里狂风凛冽,始终坚持既不戴遮阳帽,也不戴防寒帽。遇到降雨飘雪的恶劣天气,他不仅自己不打雨乎,不穿雨衣,还不允许外交部礼宾司的同志打雨伞雨衣,他说,往往第一个印象会给人留下最深的记忆,我们应该给每一个外国朋友留下好的印象。

1972年2月21日,尼克松激动而兴奋地走下"空军一号"飞机时,周恩来正不卑不亢地守候在舷梯旁,他给尼克松留下的第一个深刻印象就是,"周恩来站在舷梯脚前,在寒风中不戴帽子。"

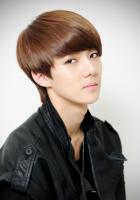

周恩来的容貌,和蔼可亲。他的表情是严肃、微笑、义愤、含蓄、开朗、声调等等感情的流露。他的表情流露着丰富的情感,博大精深的思想和美好纯洁的内心世界。他的面孔,显得年轻,甚至带有几分稚气,见过一次,永世难忘。美国著名记者白修德说,周恩来"脸上表情千变万化,扮演着交往谈话中各种人的角色"。他在重大场合充分体现出严肃的神态,具有领袖气质和魅力,表现出刚毅、坚定、思想深邃的大政治家的风度。他在中美会谈中的沉着、老练,"那雕塑似的外表不露声色",令尼克松折服。

周恩来的笑容和眼神传达着意志、信念、情思、关怀等各种感情信息。他时而含蓄微笑,时而开怀大笑,那种神采,表现出极大美感。斯诺说,周恩来"那双又大又深的眼睛充满热情"。英国著名记者休勒斯·约翰逊说,周恩来"那对黑眼睛在浓墨似的眉毛下,发射光芒","他的眼睛正视着你的眼睛",带有诚恳,和蔼,而又稍带讽刺的神情。韩素音说,"他脸上最惊人的特征就是那转动快捷而又光彩夺目的大眼睛"。周恩来的目光既敏锐又慈祥,而且感情自然细腻。有一位崇拜他的外国人说:"周只要看你一眼,就会把你争取过来,要不然就会使你动弹不得"。他那特别深陷的眼睛正视着你,很难找到比这更咄咄逼人却又令人感到可亲。他的眼神仿佛闪烁着七色光彩,时而温柔亲切,时而锐利逼人,浓淡有致,缤纷多彩。他正视着来访客人的神态,给人一种直率的感觉。当时尚无与外宾站在一起、摆好姿势让电视摄像机转动的做法。他与外宾交谈,从不面向电视观众,给人以亲切和尊重的感觉。

据多次会见过周恩来的日本人士说,周恩来与人谈话时,绝不居高临下,而是与对方处于平等地位。他的话题广泛,结构严谨,他那卓越的见解和渊博的知识,具有非同寻常的说服力,令人叹服。他的谈吐简洁明快,单刀直入,触及要害,扣人心弦,但又不失善意,富有魅力,感人肺腑。

周恩来与人握手,与众不同,总是给人以热情、亲切、诚恳而温暖的感觉。周恩来的握手与一般人似乎是做做样子不同,他有力地握着,而且持续到对方表现出要松手的神情时为止。他握手时总是目不转睛地凝视对方,像是要看穿对方的心。在南开大学为纪念周恩来百年诞辰而举行的研讨会上,有两位日本和美国的学者都同声怀念周恩来的握手,不同于当年其他领导人,给他们留下难忘美好的回忆。

周恩来的穿着,建国后在国内以中山装为主,出国时才穿西服。衣料必须是国产的。有了国产手表之后,他不戴舶来品;有了国产汽车之后,他不坐洋车。他穿的中山装,整齐笔挺,具有军人气质,充满向上的风度。他的衣着反映出他的性格:规矩严整,清洁平展,认真仔细,一丝不苟。他的发型,正如尼克松所说的,充满了昂扬的气势。

周恩来的坐姿始终保持胸挺肩平,寓动于静的态势。澳大利亚学者罗斯·特里尔对此印象很深。他说周恩来"坐在藤椅上,往右一靠,手腕放在扶手上,显得轻松自如,身体像是融合在椅中,婉然成国周围环境的一部分"。1973年周恩来已身患绝症,他在与外宾交谈时,意大利著名摄影记者乘他不备摄下的那张广为流传的彩色坐姿照片,自然而深沉,活生生体现了他的这一坐姿,令人视同珍品。

周恩来走路有"行如风"之美。他敏捷异常,体现他雷厉风行的工作作风,既非常急躁,又不显得仓促。

周恩来的含蓄带有东方人的韵味,多少反映出童心未泯、心静如水的心态。斯诺早在延安就发现30年代的周恩来"外表仍不脱孩子气,似乎是羞涩"。这种含蓄给人以平易近人的信任感和安全感。

周恩来青少年的体态犹如"瑶林琼树";中年显得"萧萧肃肃,爽朗清举";老年则"岩岩清峙,壁立千仞"。周恩来的体态,终生给人以极强的"晕轮效应"。他的非凡的体态美,再加上充沛的精力,干练的作风,总是具有超常的吸引力。1975年1月13日晚,离逝世不到一年,因癌症动过几次大手术的周恩来抱病出席四届人大第一次会议作政府工作报告时,尽管他已消瘦得几乎变了形,脸上手上布满了皱纹和老年斑,动作和声音也显得那么苍老、疲惫,可是他依然以挺直的体态撞击着大家的心灵。人们为他的到来,欢声雷动!人们为他的艰辛付出感到心酸,疼、爱、敬和对"四人帮"穷凶极恶的恨,一并涌上心头!人们始终未能从记忆中抹去周恩来这一体态的形象!

周恩来热情而不失常,亲切而不变态,关心而不形于色,那种从容似春,大度似海的风度,令人心灵震颤。那一瞥目光,一个微笑,一次握手,一声问候,甚至举手投足,都有着一见如故的亲切感人的魅力。他举止优雅而不散漫,动作敏捷而不轻率,表情开朗而不严酷,温文尔雅的礼貌,显得坚强有力,而说话声音柔和,照顾周到,给人以美的时代感,使人完全看不出他有过叱咤风云的革命背景。他文雅而威严,既有远见卓识,又有气贯长虹的品德。曾有世界绅士盛名的瑞典人、联合国前秘书长哈马舍尔德(1905-1961)为能同周恩来会晤,引来一生最大的幸事。他离开北京后,说过一句广为流传的话:"周总理的人品,早已有了国际定评。在他面前,竟无法不感到自己是个野蛮人。"外国人从周恩来身上,看到了中国的伟大,听到了中国迈向世界的步伐,感到了中国传统文化的力量。

周恩来在仪表上虽然中外兼容,仍以东方仪表美为主。他虽然开朗,但更含蓄,显示了民族美的特色。周恩来注重仪表,但他从无产阶级的利益出发,克勤克俭,衣着以简朴为本,体现为人类服务的远大胸怀。在表情上,他为重灾区人民的苦难而潸然泪下;在"文化大革命"中以未能保住亲密战友的生命而发出悲鸣。这时他的仪表美蒙上一层悲剧的色彩,更显示阶级感情的真挚。周恩来的仪表美,动静自如,既注意时代风尚,又注重民族传统,这种适度性,受到不同阶级、不同民族的喜爱。周恩来的仪表美体现了多样性的统一,达到整体的和谐美。整体大于部分,仪表美很难由部分美表现。有那么多人说周恩来风度迷人,正是这种多样美集中统一的体现。周恩来仪表美既有充满活力的时代性,又载负着阶级的内涵,而且凝结着优秀文化传统的精华。这就是周恩来仪表美的魅力所在。

据俄罗斯的研究人员对一个人的外表进行调查分析表明:外表是"非语言交流"的因素之一。在人们的"交流行为"中,语言占7%,音色和音量占38%,外表则占55%。外表可以增强或减弱政治家在人民当中的印象。外表的内涵相当广泛,如服装的风格、颜色和质料,饰物的搭配,服饰庄重还是随意,微笑,皱眉头,抬眉毛,无拘无束地打哈欠,所有这一切都会影响人们的看法。这个分析,把政治家当做表演艺术家看待了,当然不是周恩来屑于追求的。周恩来的仪表,顺乎自然,不矫揉造作,是由独特的气质和外在美与内在美的和谐统一形成的,与表演艺术家不可同日而语。

一个人的仪表,是他的修养层次、文化程度的标志。美好的仪表,不仅有利于个人道德境界的提高,还会对社会产生积极的影响,具有社会价值。个人外在的仪表,应以内在的品德为本。有诚敬之心,才能有庄重、恭敬之色。忠信形于内,感情始能应于外。内在的素质与外在的仪表融为一体,使周恩来的仪表美达到人人所追求的完美境界,不仅为他个人赢得赞美,而且为国家增添光辉。

然而探索周恩来的魅力,仪表只是表象,更深层次的奥秘要从他的内心世界去追寻。