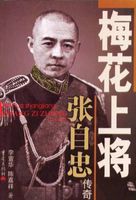

1907年,70岁的张之洞结束了他在湖北近20年的任期,受命进京。离开湖北,张之洞还是很不舍的。他在湖北苦心经营了十多年,工厂、学校、铁路、新军等等,都搞得有声有色。他整天忙于这些洋务,虽然很累,但是感到很充实,毕竟他是立志要做一番事业的。如今,朝廷调他进京,这就意味着他将要进入中央政府,权力肯定要比以前大。但是,中央政府不止他一个人,人一多,意见就不容易统一,难免要发生冲突,做起事来要受到不少牵制。这和他在地方上的情况很不一样,地方上的事他可以一人说了算,做什么都比较自由。不过,不舍归不舍,毕竟这是升官了,总体说来还是一件好事。

武汉到北京,全程2000多里路,这么远的距离,如果是在10年前,一路的颠簸就够这位70岁的老人受的了。现在就不一样了,京汉铁路已经全线通车一年多,这一年多的时间了,也没出现什么大乱子,火车稳稳当当地在北京和武汉之间穿行。这一次张之洞进京就是坐火车。

火车从武汉出发,一路向北。张之洞坐在他的豪华车厢里没有感到丝毫的不适。透过车窗,他饶有兴致地欣赏着铁路沿线的景致。火车刚从武汉出来时,偶尔还能看到远处的山峰,等过了豫南,一直到北京,目力所及之处,便都是不见边际的大平原。有这千里沃野,应该是衣食无忧了,可是,铁路沿线破旧的民居让张之洞意识到,此时的中国百姓是何等的穷苦。看来,大清国的富强之路还很漫长,张之洞所肩负的责任依然沉重。

其实,慈禧太后在八国联军侵华之后就有意调张之洞进入中央政府,这当中的考虑是多方面的。首先,张之洞在地方任职多年,他的政绩有目共睹,确实是难得的人才,调他进入中央政府,对于巩固清王朝的统治自然是有益处的;其次,慈禧太后在1900年向“万国”开战,这使得她和列强之间的关系变得紧张起来,而张之洞筹划“东南互保”,和洋人的关系搞得不错,调张之洞进京,有助于缓解慈禧太后和洋人紧张的关系;再有就是,张之洞在湖北经营多年,如果他有私心,必然会在湖北培植自己的势力,将他调离湖北,也便于朝廷对他的控制。但是,此时的张之洞并不愿意进京,一来是因为南方的很多大型工程都是他在主持,尤其是粤汉铁路还没有建成,离不开他;二来是张之洞心里清楚,老佛爷刚和洋人打完仗,此时进京,肯定是去收拾残局的,甚至还得在割地赔款的条约上签字,这是要背上千古骂名的事,张之洞无论如何是不会答应的。所以,尽管慈禧太后想调他进京,他还是找足了借口推辞了。

后来,朝廷开始实施“新政”,这倒是很合张之洞的胃口。由于他对“新政”的积极态度,朝廷让他协同参与“新政”,就是借着这个机会,他把在中国延续了近1300年的科举考试给彻底废除了。

1907年,朝廷准备“立宪”。所谓“立宪”,就是要把君主专制的大清国,改成君主立宪的大清国。“立宪”之后,皇帝再也不能独揽大权了,大清国的大小事务都得按照宪法来定。“立宪”是涉及国家根本制度的大事,必须要由有能力的人来主持。而当时的中央政府是找不到合适人选的。庆亲王奕劻营私有术,治国无方,难当大用。1917年奕劻病死,谥号为“密”,是清代亲王谥号中最差的一个字(《谥法》:“追补前过”曰“密”)。而就是这么一个人,竟然是皇族里为数不多的能参政的人。皇族权贵靠不住,只能寄希望于汉族大臣。可是,此时李鸿章已经去世6年,他的继任者不论是经验、声望、能力,都无法担此重任。中央已经无人可用,慈禧太后只能从地方大员里找人来应急。于是,热衷于“新政”的张之洞、袁世凯等人成为朝廷的首选。

在准备“立宪”的背景下调张之洞进京,这与之前的情况已经大为不同。朝廷让他进京主持新政,这是要给他更大的权力,让他做更大的事,是要让他把他在湖北做的那些事放到全国去做。这对张之洞来说无疑是很有诱惑力的。而且,此时的张之洞实力、地位、声望都已经有了极大的提升,他无疑是能够令各界都满意的不二人选。在这种情况下张之洞进入中央政府已经是顺理成章的事了。

而促使张之洞调入北京的直接原因则是军机处的一次政治斗争。当时,庆亲王奕劻和军机大臣瞿鸿机(1850—1918)发生了矛盾。奕劻弹劾瞿鸿机想要“归政”光绪皇帝,这是慈禧太后不能容忍的,瞿鸿机因此获罪,被赶回了老家。随即,朝廷就将瞿鸿机空出来的职位授予了张之洞。于是,张之洞开始了他军机大臣的生涯。

军机大臣任职于军机处,是清代协助皇帝处理军国大事的重要人员。军机处则是清代特有的、用于辅佐皇帝的中枢权力机关。1729年,雍正皇帝出兵西北,为便于军事调度,设军机房,3年后改称为办理军机处,简称军机处。军机处的设立是清代中枢机构的重大变革,标志着清代封建中央集权发展到了顶点。但凡能进入军机处的,都是深得皇帝信任的。事实上,从军机处设立到清末废止,担任过军机大臣的人可谓是寥寥无几,而且大多数都是满族亲贵,汉人担任军机大臣的更是凤毛麟角。此次张之洞进入军机处,足见朝廷对他的重视。

张之洞心里清楚,调他进入中央政府是为了让他来主持“新政”。根据对当时的形势和社会心理状况的分析,张之洞指出,要推行“新政”,首先要解决满汉之间不平等的问题。如果不解决这个问题,将很难缓和民间日益高涨的“排满革命”情绪,同时,也不利于调动汉族地主阶级来维护统治秩序。

早在1904年,张之洞就曾经提出要朝廷解决满汉不平等的问题。但是,慈禧太后却认为,朝廷根本就没有搞满汉不平等,对各族子民都是一视同仁,所谓的满汉不平等,纯粹是一些别有用心之人的污蔑。这倒好,张之洞非但没有解决问题,反倒被老佛爷一番训斥。在这里,也可以感受到慈禧太后搞“新政”是多么的不情愿。

进入军机处的张之洞再提解决满汉不平等的问题,慈禧太后依旧是满脸的不高兴。可是,这次的情况就不同了。首先是张之洞的地位提升了,慈禧太后不好再训斥他;再者,以孙中山为首的革命党四处宣扬“驱除鞑虏,恢复中华”,这是明摆了对满人朝廷不满,同时也从反面验证了张之洞所说的满汉不平等问题是存在的。不得已,慈禧太后只能接受张之洞的提议。

然而,在清政府的官方声明中,他们依然不承认他们搞满汉不平等,声称自从大清建国以来,就一直平等对待满汉各族人民,从来没有搞过什么民族歧视。这样的说法当真是打自己的脸,如果没有搞民族歧视,那男人们脑袋后面的那条辫子是怎么来的?但是,迫于形势,清政府不得不承认满汉不平等的存在。朝廷认为,这是因为一些满人官员在执行民族政策时出现了偏差,曲解了朝廷的本意,导致一些有损汉族同胞利益及尊严的事件。现在,如果存在民族不平等问题,那么希望全国各地百姓积极踊跃上报,朝廷将根据具体情况制定政策,彻底改变这种状况。看来,要让清政府认错,是个艰巨的任务。不过,此后清政府也确实做出了一些努力,比如取消了满汉不通婚、对满汉执法采用双重标准等政策。但是,这些表面工作依旧难以化解社会上对清政府的敌视态度。

1908年,光绪皇帝和慈禧太后先后死去,继位的是年仅3岁的宣统皇帝溥仪。溥仪年幼,无法处理政务,由他的父亲、光绪皇帝的弟弟载沣(1883—1951)任摄政王。趁此时机,满清皇族大肆夺权,试图把汉族官员排挤出权力核心。此时的载沣年仅25岁,却掌握着禁卫军,做了大元帅;载沣的弟弟、21岁的载涛则做上了大清国的训练禁卫军大臣;载沣的另一个弟弟、22岁的载洵更是做了筹备海军大臣。年少带兵的将军不是没有,但是,那些年少成名的将领都是用战功来换取爵位的,而不是借着宗族的名头上位的。这几位手握军权的小伙子明显没有什么战功,难以服众。

皇族的这些举动,让世人看清了所谓的“立宪”不过是为了糊弄天下百姓。张之洞身为朝廷重臣,自然是看不得这些毛头小子胡作非为的。他出于公心,坚决反对载沣等人掌权,而载沣等人又岂会屈服?他们和张之洞展开了激烈的争论,结果,张之洞独木难支,只得请了几个月的病假,以免进一步激化矛盾。慈禧太后声称的“满汉平等”经过载沣等人的演绎,无疑成了个天大的笑话。

载沣等人为了强化自己手中的权力,不仅排挤了张之洞,甚至还动了杀袁世凯的念头。袁世凯手握数万北洋精兵,这可是当时中国最有战斗力的部队。而袁世凯却是汉人,这让满清皇室心中难安。1906年,朝廷为了削弱袁世凯的势力,设陆军部,统辖全国军队,而陆军部的负责人就是满人铁良。

慈禧太后死后,袁世凯的地位更是岌岌可危。对于自己的处境,他心里也清楚。当时朝廷里能帮他说上话的人基本上都已经去世,朝政尽数落入皇族手中。慈禧太后活着的时候,他还能仗着慈禧太后的庇护保全自己;一旦慈禧太后死去,光绪皇帝重新主持朝政,那么袁世凯就危险了——当初光绪皇帝搞戊戌变法,危急时刻让袁世凯出兵帮忙,袁世凯反而占到了慈禧太后一方,使得变法失败,光绪皇帝被慈禧太后软禁。

不过,光绪皇帝死在了慈禧太后的前面,他死后第二天,慈禧太后才跟着死去。看来,光绪皇帝没机会清算袁世凯了。但是,继位的溥仪是光绪皇帝的侄子,摄政的载沣是光绪皇帝的弟弟,慈禧太后只不过是光绪皇帝的姨妈而已。有这层关系在,注定了袁世凯接下来的仕途不会风平浪静。

对于自己将要面临的危险,袁世凯没有坐以待毙。他全力支持溥仪继位,同时又派人去找英国公使,说服英国公使也支持溥仪继位。如此一来,他在新皇帝继位这件事上就有了功劳,也就是所谓的“拥戴之功”。袁世凯希望用自己的拥戴之功来弥补他对光绪皇帝犯下的错误,进而获得载沣等人的谅解。但是,载沣并不买账,他要为光绪皇帝报仇的想法很坚定,袁世凯要大难临头了。

果然,慈禧一死,载沣便开始对袁世凯下手了。载沣指责袁世凯瞒着自己擅自和美国人谈判互派大使,载沣是摄政大臣,瞒着他就等于欺君,欺君当斩。他想以此为借口杀袁世凯。而满清贵族集团的其他成员有不少人也极力怂恿载沣杀袁世凯,他们认为,袁世凯以前本分,那是因为慈禧太后还在,如今慈禧太后死了,袁世凯就没有什么忌惮了,如果不杀他,让他成了气候,就难以除掉他了,大清国也可能要因他而遭殃。在这里不得不说上一句,这些皇族的担心还真不是多余的。虽然不少人鼓动载沣杀袁世凯,但是,袁世凯毕竟不是个小人物,要杀他不是件轻松的事。

出于谨慎,载沣又去找他伯父庆亲王奕劻和军机大臣张之洞,征求他们的意见。奕劻在官场混迹多年,深知杀袁世凯事关重大,他不同意杀袁世凯。张之洞也反对载沣的想法,他认为,皇帝刚继位,如果这时候就杀大臣,那就会使朝廷背上乱杀大臣的恶名,如果开了这么一个头,将来的麻烦那可就大了。张之洞强调,他反对杀袁世凯,不是为了袁世凯,而是为了朝廷的大局。

说张之洞没有私心,那是不可能的。在当时的情况下,他和袁世凯是为数不多的、在中央机构任职的汉族官员,两人都在遭受满族贵族的排挤,可谓是同病相连;另外,两个人对于“新政”又有不少相同的看法,可以说他们在这一点上是盟友关系。此时,两人的共同点大于两人的分歧,帮了袁世凯,张之洞至少不会那么孤立。

张之洞和奕劻这两位重量级人物都反对杀袁世凯,年轻的载沣一下子就没了底气,看来,袁世凯真的不能杀。但是,袁世凯无论如何是不能继续留在朝廷了。1909年初,朝廷发布公告,大意是袁世凯患了足疾,连路都快不能走了,如果再让他担当重任,那就对不起这位有功于朝廷的大臣了。为了能够更好地体恤袁世凯,体现朝廷对臣子的关爱,朝廷同意让他回老家养病。这样的安排让袁世凯心里非常不满,不过,好在没丢了脑袋。

被免了官的袁世凯收拾好行装,一路南下。不过,他没有回老家河南项城,而是去了安阳。这倒不是袁世凯有意抗旨,而是因为他和家里人翻脸了,发誓永远不回项城;而安阳乃是殷商古都,也是风水宝地,袁世凯在这里等待东山再起。很快,1911年的武昌起义又一次让袁世凯回到了中国政局的中心。

这样的结果也是张之洞没有想到的,他帮袁世凯这一把,只是不想让朝廷出更大的乱子,没想到,袁世凯竟然成了逼清帝退位的那个人。

张之洞一心要维护的大清朝,到头来终究是间接地毁在了他自己手上:辛亥革命源于他经营十数载的武汉,逼清帝退位的又是被他救了一命的袁世凯。这样的结局,当真是充满了戏剧性。

事实上,在清末的乱世中,张之洞在担任军机大臣期间并没有太大的发挥空间,尤其是慈禧太后死后,掌权的载沣虽然没有打算除掉张之洞,甚至还对他挺客气。但是,实际上载沣并不重视张之洞的意见,可怜张之洞一片苦心。

1909年初,陕甘总督上书反对朝廷立宪,并以辞职相要挟。张之洞认为,此人的言辞固然不妥,但是,他的衷心却值得肯定,所以,张之洞并不同意让他辞职。而载沣呢,却想着趁机把他的人调到陕甘总督的位置上。这件事让张之洞很是不快。与此同时,有人弹劾津浦铁路的负责人,说他们在修建铁路的过程中贪污。载沣当即决定撤掉这些人,让一批满洲贵族去主持津浦铁路的修建。张之洞再次阻止载沣,认为此举很有可能会引起大规模群体事件。载沣却回复张之洞,他手里握有兵权,不怕百姓闹事。这样的态度就更令张之洞寒心了,载沣敢说出这样的话,这根本就是亡国的征兆。张之洞愤慨之下,竟然吐出血来。

原来,张之洞患有严重的肝病,此时年纪又大了,于是,来自身体和心理的双重折磨最终压垮了这位已入古稀之年的老人。1909年7月,72岁的张之洞一病不起。